4. Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung im Spiegel lokaler Unterschiede

4.4 Veränderungen der Inanspruchnahme im Zeitverlauf

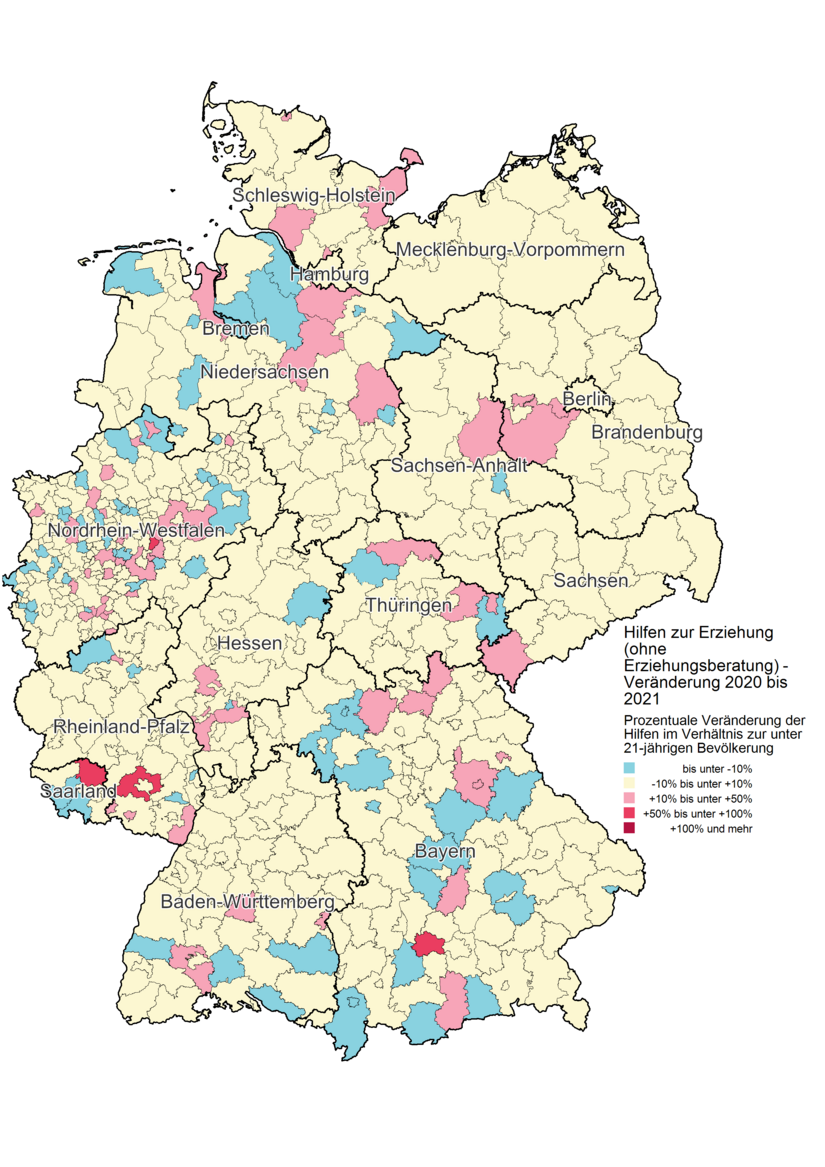

Die Karte (Abb. 4.4) zeigt die prozentuale Veränderung der Inanspruchnahmepunkte zwischen den Jahren 2021 und 2022. Da bevölkerungsrelativierte Werte verglichen werden, geht aus der Abbildung nicht die zugrundeliegende absolute Zahl der Hilfen hervor.

Der insgesamt zwischen 2021 und 2022 verzeichnete geringe Rückgang der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung prägt sich lokal sehr unterschiedlich aus. Etwa 72% der Jugendamtsbezirke verzeichneten Hilfezahlen, die nur geringfügig um nicht mehr als 10% in die eine oder andere Richtung vom Vorjahreswert abweichen, wobei die Hilfezahlen innerhalb dieser Gruppe bei mehr Jugendämtern rückläufig waren (63% mit einem Rückgang von bis zu -10%) als steigend (37% mit einer Steigung von bis zu +10%). Einen stärkeren Rückgang der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung um -10% und mehr verzeichneten rund 19% aller Jugendämter.

Jedoch gibt es ebenso Jugendamtsbezirke, bei denen im Vergleich zum Vorjahr mehr Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen werden. Einen Anstieg von 10% bis unter 60% verzeichneten 45 Jugendämter. In 4 Jugendamtsbezirken sind die Hilfen sogar um 90% und mehr gestiegen.

Veränderung der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (ohne Erziehungsberatung) (Deutschland; 2021 bis 2022; prozentuale Veränderung der Inanspruchnahmequote – Aufsummierung der zum 31.12. des jeweiligen Jahres andauernden und der innerhalb des Jahres beendeten Hilfen; relativiert zur Zahl der unter 21-Jährigen im jeweiligen Jahr)

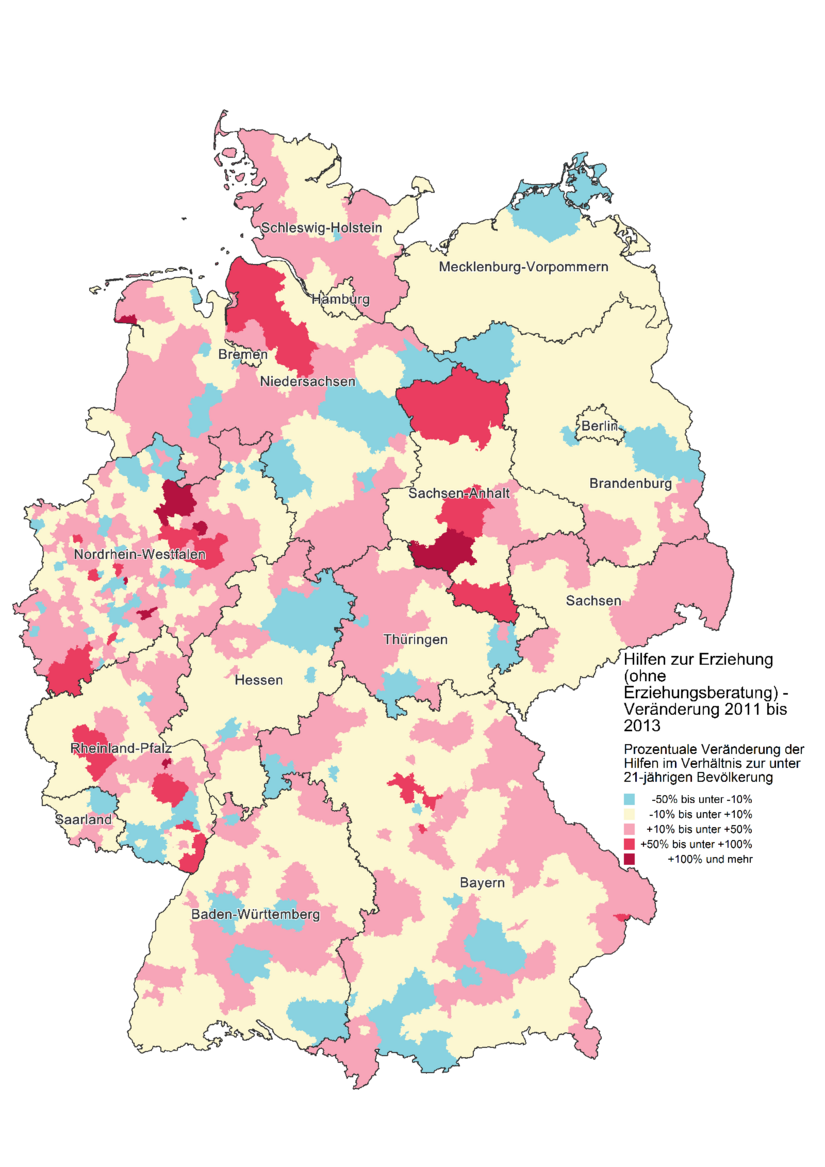

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2013 im Vergleich zum Jahr 2011 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2011, 2013; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

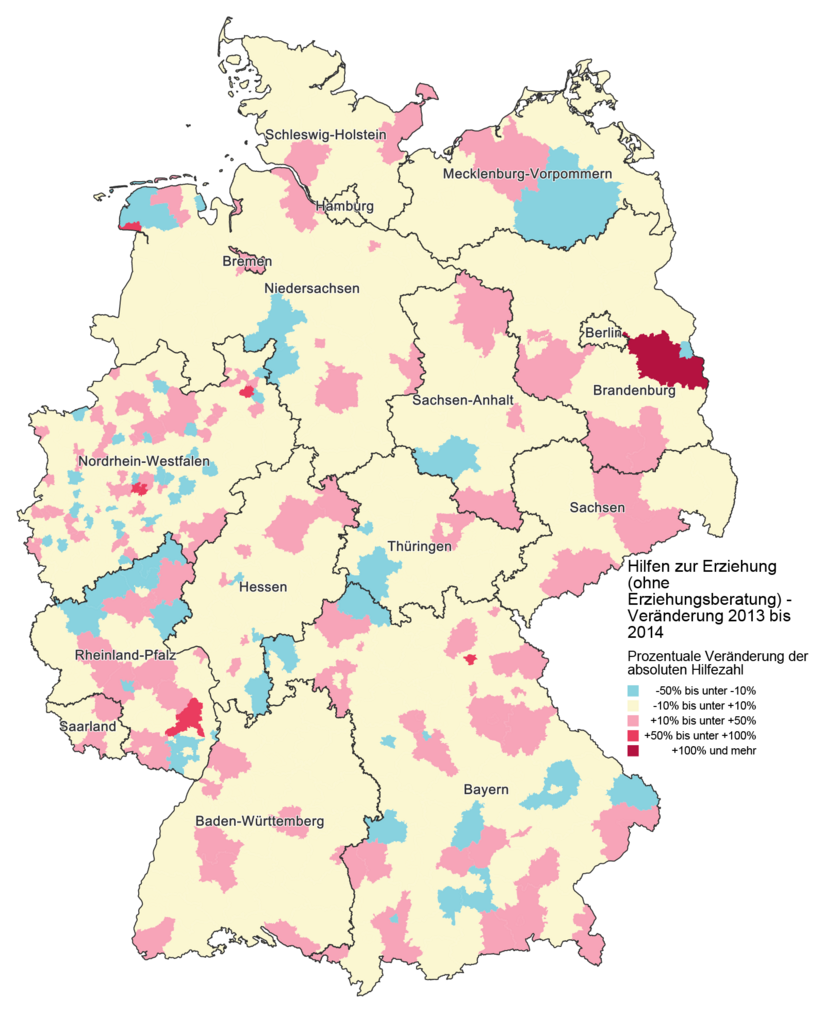

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2013, 2014; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

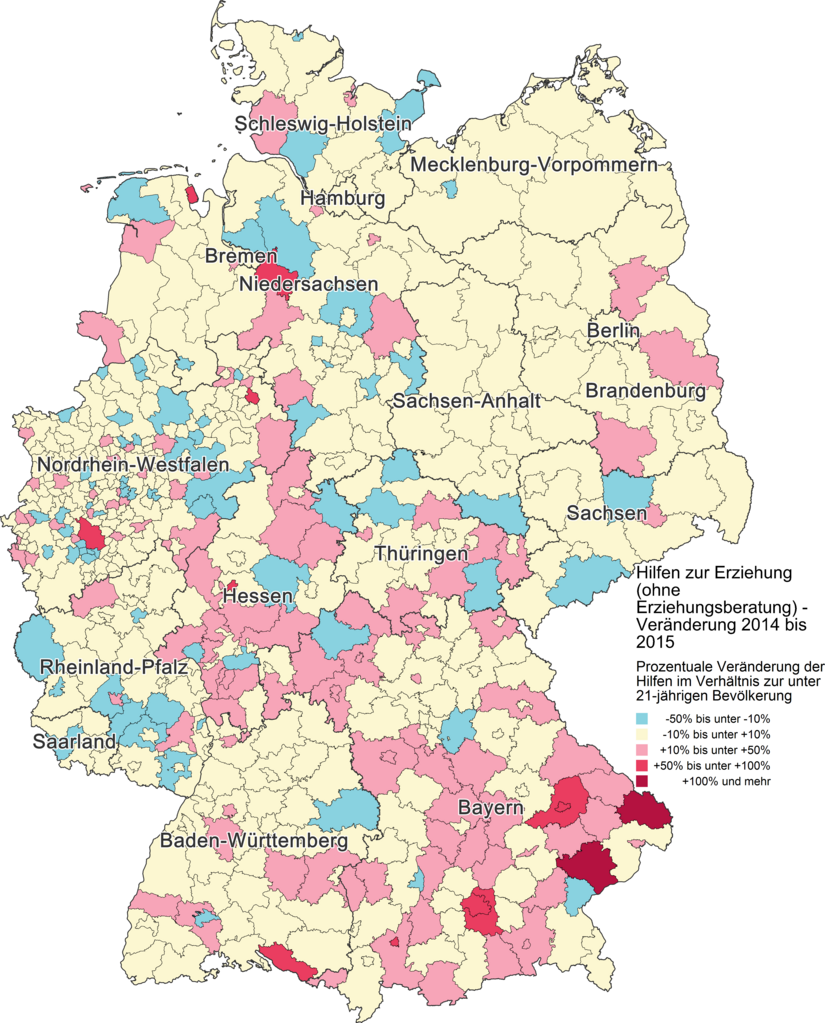

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2015 im Vergleich zum Jahr 2014 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2014, 2015; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

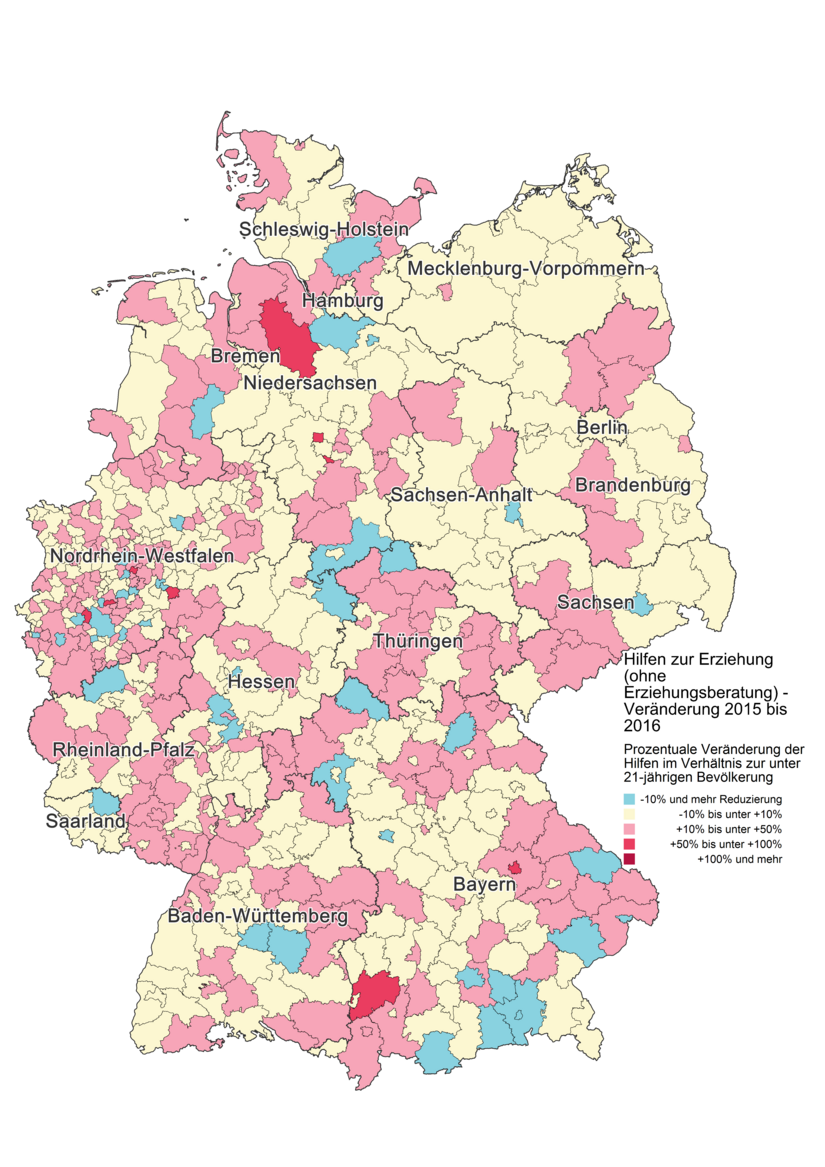

In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2015, 2016; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

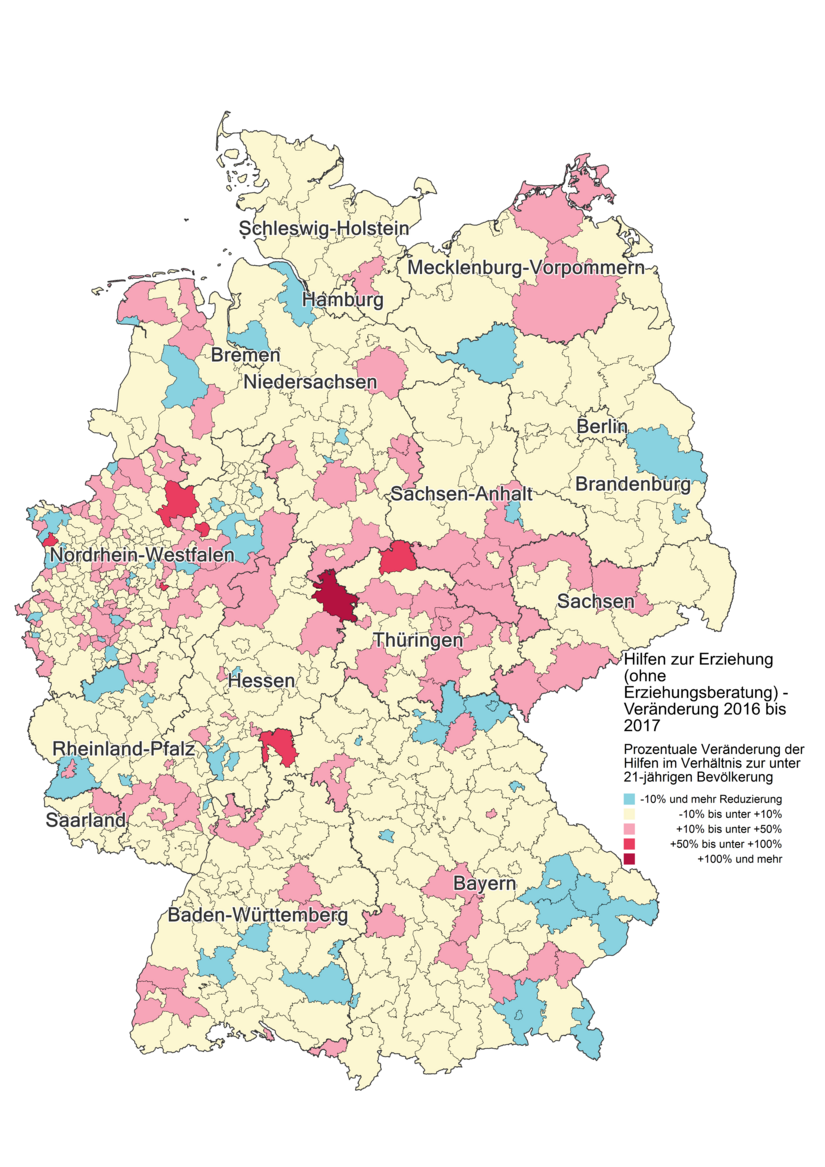

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2016, 2017; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

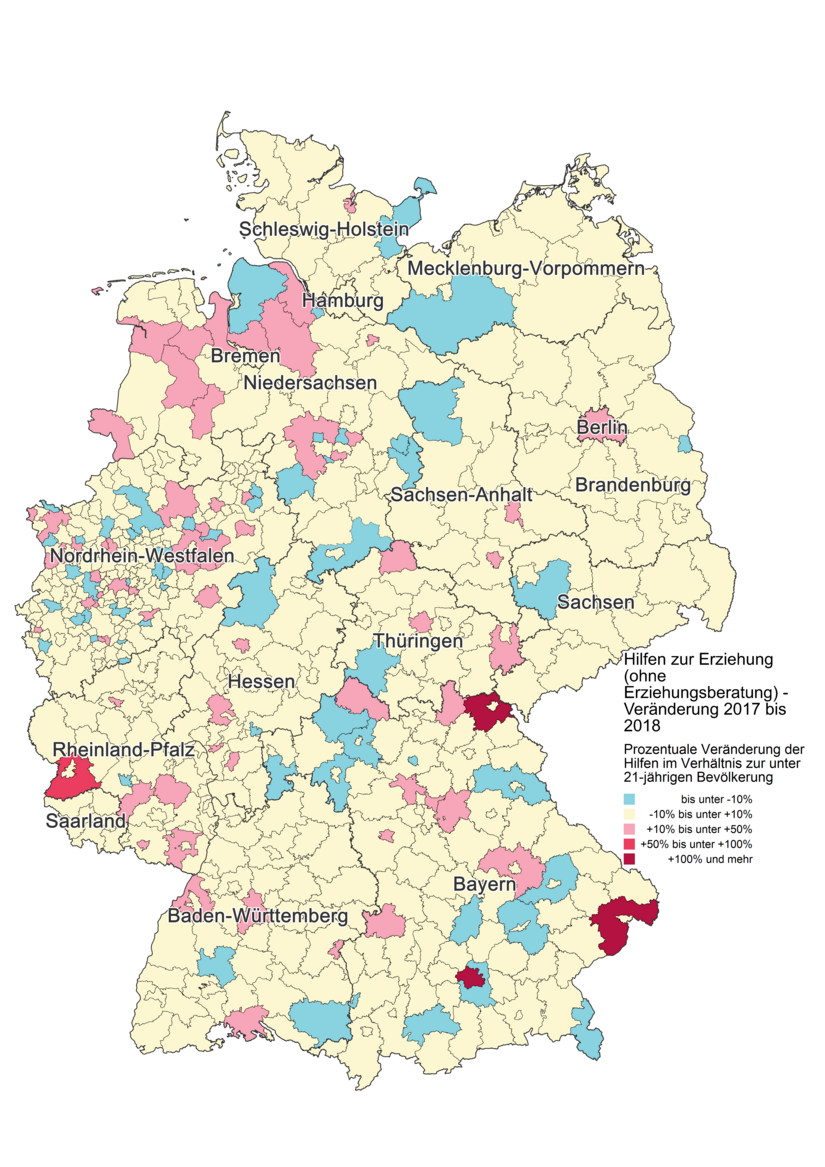

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2017 im Vergleich zum Jahr 2016 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2017, 2018; DOI: 10.21242/22517.2018.00.00.1.1.0; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

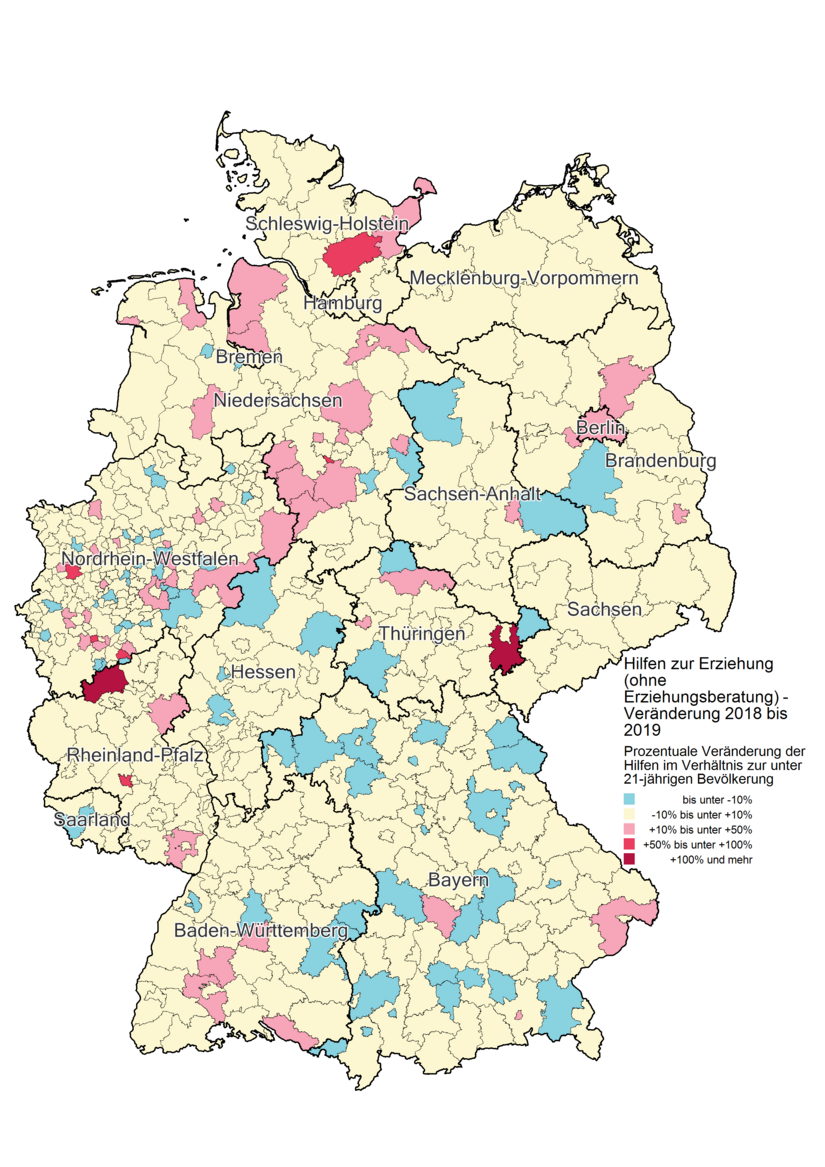

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2019; DOI: 10.21242/22517.2019.00.00.1.1.0; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

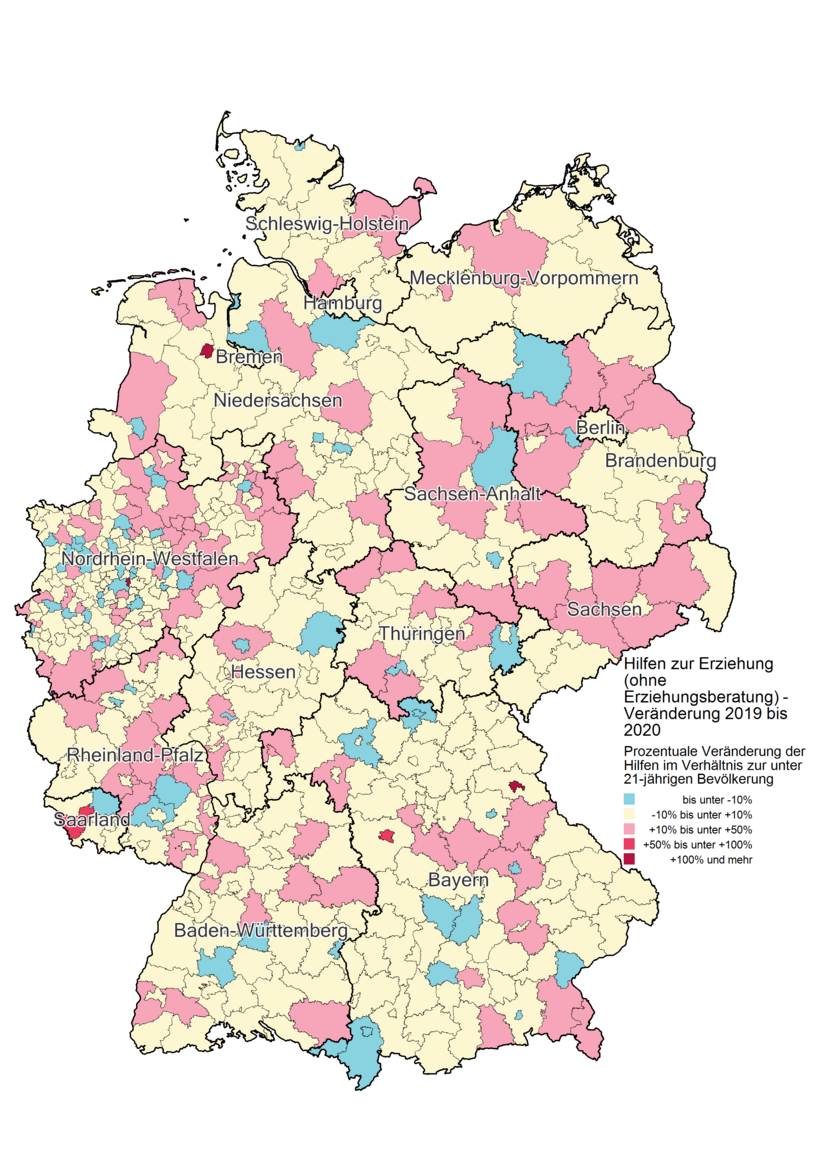

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2019, 2020; DOI: 10.21242/22517.2020.00.00.1.1.0; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um mehr als 10 Prozent gesunken.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2020, 2021; DOI: 10.21242/22517.2021.00.00.1.1.0; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Lesebeispiel: In den hellblau gefärbten Jugendamtsbezirken ist die Zahl der Hilfen zur Erziehung im Verhältnis zur unter 21-jährigen Bevölkerung im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um mehr als 10 % gesunken.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2021, 2022; DOI: 10.21242/22517.2022.00.00.1.1.0; Datenzusammenstellung und Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik

Methodische Hinweise

Datengrundlage

Als Datengrundlage dienen die Mikrodaten der KJH-Statistik für das Erhebungsjahr 2022 auf Ebene der Jugendamtsbezirke. Es fließen die Daten von 557 am Jahresende 2022 bestehenden Jugendamtsbezirken ein, wobei aufgrund von fehlenden Datenübermittlungen 555 Jugendamtsbezirke in die Darstellungen einflossen.

Bevölkerungszahlen

Als Referenzwerte dienen die Daten der Bevölkerungsstandstatistik des Statistischen Bundesamtes zum 31.12.2022 aus der Fortschreibung des Zensus von 2011.

Extremwerte

Um „Extremwerte“ zu identifizieren, werden die Daten zunächst in eine Rangfolge gebracht und danach in 3 Teile aufgeteilt: die niedrigsten 25%, die mittleren 50% und die höchsten 25% der Werte. Die bei 25% und 75% liegenden Werte dienen dann als Berechnungsgrundlage: Der Abstand zwischen beiden Werten wird zunächst mit 3 multipliziert. Als Extremwerte werden dann diejenigen Werte bezeichnet, die entweder unterhalb des 25 %-Wertes minus der dreifachen Spannweite oder oberhalb des 75 %-Wertes plus der dreifachen Spannweite liegen. Dabei handelt es sich um ein gebräuchliches Verfahren (vgl. Müller-Benedict 2011, S. 99), das allerdings keine Aussage zu der Frage zulässt, wie es zu solchen „Extremwerten“ kommen konnte. So ist anhand der Daten nicht ersichtlich, ob die tatsächliche Hilfegewährungspraxis unterschiedlich ist oder ob diesen Werten evtl. ein unterschiedliches Verständnis oder Ausfüllverhalten der Statistikbogen zugrunde liegt.

Bestimmung der Intervalle

Die Intervalle, nach denen die 5 Kategorien zusammengestellt und die „Farben“ auf der Kartendarstellung bestimmt werden, werden in jedem Jahr anhand der aktualisierten Datenbasis neu berechnet. Die Karten der verschiedenen Jahre sind daher nicht unmittelbar vergleichbar! Dazu werden zunächst die „Extremwerte“ bestimmt (s. o.) und danach der Wertebereich zwischen den verbleibenden Minimal- und Maximalwerten. Diese Spannweite wird durch 5 geteilt und ergibt – aus Übersichtsgründen gerundet – das Intervall. Die Obergrenze der ersten Kategorie ergibt sich aus dem ebenfalls gerundeten Minimalwert plus der Spannweite. Nach Festlegung der Kategorien werden die „Extremwerte“ wieder mit einbezogen, sodass in der ersten Kategorie auch Ausreißer nach unten und in der fünften Kategorie auch Ausreißer nach oben enthalten sind.

Variationskoeffizient

Der Variationskoeffizient wird berechnet, indem die Standardabweichung durch das arithmetische Mittel geteilt wird. Durch diese „Normierung“ lässt sich die Varianz von Werten in unterschiedlichen Wertebereichen vergleichen. Je höher der Variationskoeffizient ist, desto größere Unterschiede sind innerhalb einer Kategorie festzustellen. Je kleiner der Variationskoeffizient ist, desto ähnlicher sind die Werte innerhalb einer Kategorie.

Literatur:

Müller-Benedict, V. (2011): Grundkurs Statistik in den Sozialwissenschaften. Eine leicht verständliche, anwendungsorientierte Einführung in das sozialwissenschaftlich notwendige statistische Wissen. 5. Auflage. Wiesbaden.